[비즈월드] 사연은 이렇다.

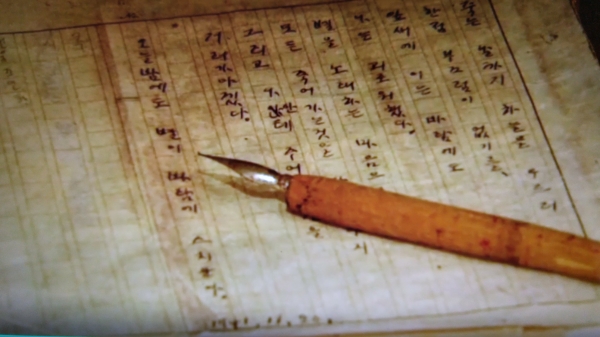

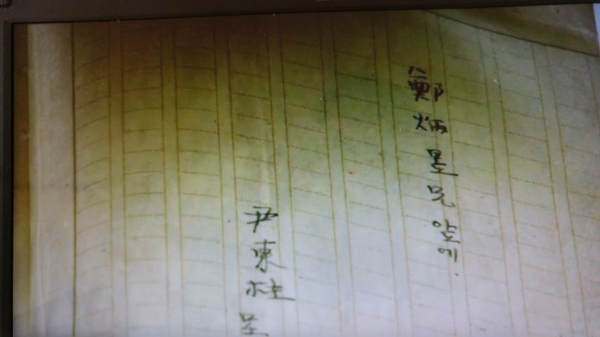

연희전문 졸업을 앞둔 1941년. 졸업기념으로 윤동주는 작품 19편을 골라 '하늘과 바람과 별과 시(詩)'라는 제목을 단 시집을 출간하려 했으나 스승인 이양하 교수의 만류로 출간을 포기하고. 3부를 필사해 이양하와 후배 정병욱에게 한 부씩 주고 나머지는 자신이 가졌다.

하지만 교과서에도 실린 ‘나무’와 ‘신록예찬’과 같은 수필로 유명한 이양하(李敭河, 1904~1963)에게 준 원고는 분실되고. 국문학자인 정병욱(鄭炳昱, 1922~1982)의 집에 보관된 원고만이 남은 것.(지금은 연세대 윤동주 기념관에 있다)

연희전문 후배인 정병욱은 윤동주와 기숙사와 하숙에서 한 방을 쓰며 동고동락한 인연이다. 한 쪽은 간도에서, 다른 한 쪽은 남해 끝자락에서 서울로 왔으니 그 인연은 얼마나 각별했겠는가.

윤동주에게 필사본을 받은 정병욱은 1944년 1월, 학도병으로 징집되어 떠나기 전. 어머니에게 원고를 맡기며 보관을 당부했고. 어머니는 이를 소홀히 듣지 않았다. 마룻바닥을 뜯고는 비단보자기에 싼 원고를 항아리에 넣어 꼭꼭 숨겨뒀다. 해방으로 고향에 돌아온 정병욱은 1948년 1월, 이를 시집으로 펴낸다.

<별을 헤는 마음으로>

올해는 윤동주가 세상에 온지 100년 되는 해다. 1917년 12월 30일.

몸과 마음이 나약해진 요즘. 나에게는 나이를 따져보는 새로운 버릇이 생겼다. 그것은 주로 지나간 인물의 생몰연대에서 누구는 얼마를 살았고. 누구는 얼마를 못살았고 하는 지극히 산술적인 것이기도 하다. 그러다보면 요절한 인물들에게 더 많은 관심을 갖기 마련인데. ‘이립(而立)’도 안 된 나이에 요절을 했으면서도 이름을 남겼다는 것에 대한 외경심은 내 스스로를 부끄럽게 만들고는 한다.

선입견 탓도 있겠지만 요절한 인물들의 면면을 보면 대체로 오만했거나 자신만만했다. 그것은 아마도 짧은 생에 대한 예감과 삶에 애써 미련을 두지 않으려는 하나의 제스처였는 지도 모른다. 그런 면에서 윤동주는 지극히 겸손했다. ‘순종’의 미덕. 그는 거부의 몸짓 보다는 운명에 순종하는 생을 살다 갔을 것이다. 이는 마광수가 지적한 ‘부끄러움’과도 일맥상통한다.

정병욱의 고향집은 마치 윤동주의 시대에 맞춰 시간이 멈춰선 듯 아련한 느낌을 준다.

‘소학교 때 책상을 같이 했던 아이들의 이름과/ 패 경 옥 이런/ 이국소녀들의 이름과...’

윤동주가 ‘별을 헤던’ 그 시절, 이국(異國)의 소녀들처럼 순전한 추억에 대한 그리움을 누구나 살면서 반추(反芻)해 보고 그랬을 것이다.

누구였을까.

길 위로 낙엽이 떨어져 갈 때 즈음. 신촌역에서 경의선 기차를 탔다. 백마역. 지금은 ‘애니골’로 더 유명해졌지만. 당시의 백마역 ‘화사랑’은 연인들의 순례지와도 같았다. ‘화사랑’은 마지막 기차시간에 맞춰 문을 닫았다. 가을 밤. 바람은 차가웠고. 플랫폼에서 바라보던 밤하늘에 별들은 유난히 총총했다. 막차로 돌아온 서울. 역에서 내려 그 애를 배웅하기 위해 나란히 버스정류장으로 걸어갈 때. 그 애가 말했다. 손잡고 걸어. 그제서야 그때까지 다정하게 손 한 번 잡아주지 않았음을 알았다.

그리고 며칠 뒤 그 애에게서 편지가 왔다. 윤동주의 시집과 함께였다.